案例1 高速公路竣工验收项目【素材】西南地区某高速公路于2009年完成环评审批,2013年建成试运行,现拟开展竣工环境保护验收调查。该高速公路主线全长95 km,双向四车道,其中KⅠ段(K0-K62)长62 km。位于平原微丘区,设计车速100 km/h,路基宽度26 m; KⅡ段(K62-K95)长33 km,位于山岭重丘区,设计车速80 km/h,路基宽度24.5 m。公路在K75建设1座长300 m的大桥跨越青龙河,在K87-K94建设1座7 km特长隧道,隧道在K90设置1个通风竖井(衬砌后竖井内径6m,井深280 m),竖井采用自上而下的方式开挖,从井口出渣,井口至已有二级公路建设3.5 km施工便道。2014年和2020年设计车流量分别为KⅠ段8 000 pcu(标准小客车流量)/d、14 000 puc/d,KⅡ 段7 000 pcu/d、12 000 pcu/d。环境影响评价报告书中记载的公路沿线基本情况概述为:公路KⅠ段以农业植被为主,KⅠ 段以山区林木植被为主;青龙河水环境功能为Ⅲ类,桥址下游5 km处为一饮用水水源保护区上边界;特长隧道穿越的山林植被覆盖度较高,隧道出口( K94)附近有河溪及水田;公路沿线200 m范围内共有29个声环境敏感点,全部为村庄。声环境影响评价表明:在2020年设计车流量条件下,有10个村庄声环境质量超标,应采取声屏障措施:位于公路K33的M村庄距离公路路肩90 m,预测声环境质量达标,不设置声屏障。环境影响评价报告批复文件提出:应进一步优化路线设计方案,减少土石方开挖和植被破坏;采取措施减缓隧道施工排水对农田的影响,对山顶植被实施生态监测;对预测声环境质量超标的村庄采取声屏障等措施:跨河桥梁路段应采取防范车辆事故泄漏措施。建设单位提供的资料表明:试运行阶段车流量KI段6 500 pcu/d,KⅡ 段4 500 pcu/d;为减少土石方开挖和植被破坏,改移K82-K85约3 km路段线位,最大改移距离330m,声环境敏感点由2个增至4个,其中,新增P村庄距离公路路肩90 m;特长隧道施工期间产生涌水量较环评预测水量显著增加。根据图纸,跨青龙河桥梁已设置桥面事故水收集管道,按环评要求在河岸基岩上设置了200m3事故应急池,事故应急池底板高程95 m,桥址处设计防洪水位90 m;制订了环境风险应急预案,配备事故应急设施。验收调查单位制订噪声验收监测计划时,认为P村庄与M村庄距公路路肩距离一致,可以类比M村庄的监测结果,不需要开展P村庄的噪声验收监测。【问题】1.给出K82’K85改移路段验收调查时需了解的声环境敏感点信息。2.采用M村庄的监测数据类比P村庄噪声影响的做法是否正确?说明理由。3.指出特长隧道排水对植被影响调查应重点关注的内容。4.说明青龙河桥事故应急池验收现场调查的主要内容。

案例2 涉自然保护区高速公路竣工验收项目【素材】某高速公路工程于2009年取得环评批复,2010年3月开工建设,2012年9月建成通车试营运。路线全长160 km,双向四车道,设计行车速度100 km/h,路基宽度26m,设互通立交6处,特大桥1座,大中小桥若干:服务区4处,收费站6处,养护工区2处。试营运期日平均交通量约为工程可行性研究报告预测交通量的68%。建设单位委托开展竣工环境保护验收调查。环境保护行政主管部门批复的环评文件载明:路线在Q自然保护区(保护对象为某种国家重点保护鸟类及其栖息地)实验区内路段长限制在5 km之内:实验区内全路段应采取隔声和阻光措施;沿线有声环境敏感点13处(居民点12处和S学校),S学校建筑物为平房,与路肩水平距离30m,应在路肩设置长度不少于180 m的声屏障;养护工区、收费站、服务区污水均应处理达到《污水综合排放标准》(GB8978 -1996)二级标准。初步调查表明:工程路线略有调整,实际穿越Q自然保护区实验区的路段长度为4.5 km,全路段建有声屏障(非透明)或密植林带等隔声阻光措施;沿线声环境敏感点有11处,相比环评阶段减少2处居民点:S学校建筑物与路肩水平距离40 m,高差未变,周边地形开阔,路肩处建有长度为180 m的直立型声屏障:服务区等附属设施均建有污水处理系统,排水按《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) - -级标准设计。【问题】1.对于Q自然保护区,生态影响调查的主要内容有哪些?2.对于居民点,声环境影响调查的主要内容有哪些?3.为确定声屏障对s学校的降噪量,应如何布设监测点位?4.按初步调查结果,污水处理系统能否透过环保验收?说明理由。

案例3 某井工煤矿竣工验收调查【题材】某井工煤矿于2011年10月经批准投入试生产,试生产期间主体工程运行稳定,环保设施运行正常,拟开展竣工环境保护验收工作,项目环境影响报告书于2008年8月获得批复,批复的矿井建设规模为3.00 Mt/a。配套建设同等规模选煤厂,主要建设内容包括:主体工程、辅助工程、储装运工程和公用工程。场地平面布置由矿井工业场地、排矸场、进矿道路、排矸场道路等四部分组成。工业场地(含道路)占地40.0m2,矿井井田面积1 800 hm2,矿井开采采区接替顺序为“一采区一二采区一三采区”,首采区(一采区)为已采取,服务年限10年。环评批复的主要环保措施包括:3台20 t/h锅炉配套烟气除尘脱硫系统,除尘效率95%,脱硫效率60%;地埋式生活污水处理站,处理规模为600 m3/d,采用二级生活处理工艺;矿井水处理站,处理规模为1.0亿m3,配套建设拦挡坝、截排水设施;对于受开采沉陷影响的地面保护对象留设保护煤柱。竣工环境保护验收调查单位初步调查获知:工程建设未发生重大变动,并按环评报告书与批复要求对受开采沉陷影响的地面保护对象留设了保护煤柱。试生产期间矿井与选煤厂产能达到2.20 Mt/a。生活污水和矿井水处理量分别为480 m3/d、8 000 m3/d。3台20 t/h锅炉烟气除尘脱硫设施建成投入运行,排矸场拦挡坝、截排水工程已建成。调查发现,2010年8月批准建设的西气东输管线穿越井田三采区。环评批复后,与本项目有关的新颁布或修订并已实施的环境质量标准、污染物排放标准有《声环境质量标准》( GB 3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)。【问题】1.指出竣工环境保护验收调查工作中,还需补充哪些工程调查内容?2.确定本项目竣工环境保护验收的生态调查范围。3.在本项目声环境验收调查中,应如何执行验收标准?4.生态环境保护措施落实情况调查还需补充哪些工作?5.判断试生产运行工况是否满足验收工况要求,并说明理由。

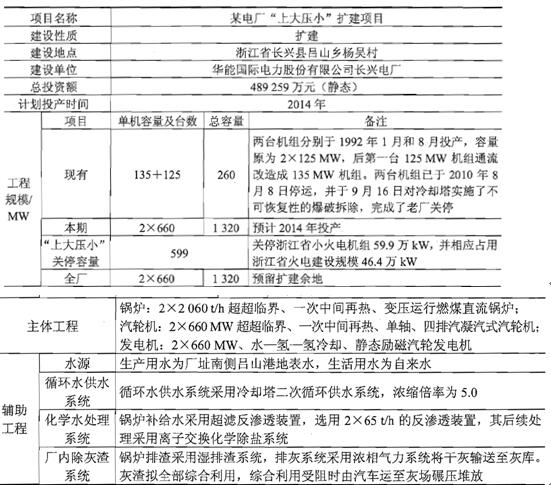

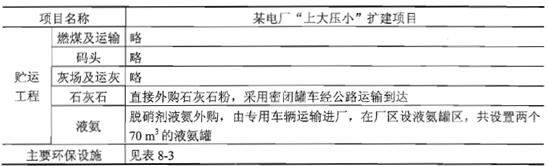

一、工程概况及评价因子1.根据火电项目污染类型,列表形式给出环境敏感目标基本情况、给出分布图。2. 《火电厂大气物排放标准(GB13223-2011)》,注意汞排放限值要求。3.评价标准的确定:以已批复的当地环境功能区划为依据,未划定的,请当地环保部门确认。根据项目所处区域特点,合理确定。如在项目南侧紧邻巷道,执行GB12348-2008的4类标准。火电厂的地块:厂址、灰场。厂址:污染型灰场:重点分析对地表水、地下水的影响、生态的影响、扬尘的影响。

二、工程分析三、环境质量现状评价四、环境影响预测五、污染防治措施六、清洁生产七、总量控制八、公众参与九、结论十、火电项目需注意的问题

二、工程分析三、环境质量现状评价四、环境影响预测五、污染防治措施六、清洁生产七、总量控制八、公众参与九、结论十、火电项目需注意的问题

房地产开发及大型综合商场的建设项目(社会区域类)特点:类型较多,形式、规模、内容多种多样,其环境影响复杂多样,且具有共性也具有个性;多位于城市市区内或划定的开发区内,一般生态影响不是环境影响评价的重要内容(除非涉及特殊或重要的生态保护目标),但其施工复杂的环境影响却不容忽视。本项目既有地上工程,也有地下工程。而且既有广场、停车场,还有上次、餐饮、娱乐等,是个比较复杂的,有一定代表的社会区域类建设项目。对相关单独项目的环评也有指导意义。一、总论或总则二、本项目的工程特点及工程分析三、环境现状四、环境影响评价五、环境保护措施六、公众参与七、结论

案例3新建堤坝式水电工程【素材】某拟建水电站是A江水电规划梯级开发方案中的第三级电站(堤坝式),以发电为主,兼顾城市供水和防洪,总装机容量3 000 MW。堤坝多年平均流量1 850m3/S,水库设计坝高159 m,设计正常蓄水位1134m,调节库容5.55X108 m3,具有周调节能力,在电力系统需要时可承担日调峰任务,泄洪水消能方式为挑流消能。项目施工区设有砂石加工系统、混凝土拌和及制冷系统、机械修配、汽车修理及保养厂,以及业主营地和承包商营地。施工高峰期人数9 000人,施工总工期92个月,项目建设征地总面积59 km2,搬迁安置人口3 000人,设3个移民集中安置点。大坝上游属高中山峡谷地貌,库区河段水环境功能为Ⅲ类,现状水质达标。水库在正常蓄水位时,回水长度9 km,水库淹没区分布有A江特有鱼类的产卵场,其产卵期为3~4月。经预测,水库蓄水后水温呈季节性弱分层,3月和4月出库水温较坝址天然水温分别低1.8℃和0. 4℃。B市位于电站下游约27 km处,依江而建。现有2个自来水厂的取水口和7个工业企业的取水口均位于A江,城市生活污水和工业废水经处理后排入A江。电站建成后,B市现有的2个自来水厂取水口上移至库区。【问题】1.指出本项目主要的环境保护目标。2.给出本项目运行期对水生生物产生影响的主要因素。3.本项目是否需要配套工程措施以保障水库下游最小生态需水量?说明理由。4.指出施工期应采取的水质保护措施。